Baumfällungen im Neandertal und anderswo

In der ganzen Region kreischen im Moment die Kettensägen: Bis zum offiziellen Start der Vogelbrutsaison am 1. März werden an Bahnlinien, Autobahnen und Landstraßen die sogenannten Gefahrenbäume umgelegt, bevor der Zugverkehr durch umstürzende Bäume zum Erliegen kommt, oder Menschen zu Schaden kommen wie vor einigen Wochen im Neandertal, als ein Baum im Sturm auf ein Auto fiel.

Aktuell die größten Maßnahmen finden zwischen Mettmann und Erkrath statt, Kreisverwaltung und Bahn haben eine große Fällaktion eingeleitet, und die Straße ist zwei Wochen gesperrt. Der Hangwald über der Straße durch das Neandertal wird auf zwei Kilometern Länge gerodet, dazu rückte sogar das Fernsehen an. Wer den Beitrag im WDR nicht gesehen hat kann ihn hier in der Mediathek

unter http://www1.wdr.de/studio/duesseldorf/lokalzeit/studioduesseldorf-lokalzeit100.html noch ein paar Tage anschauen.

Und wie immer bei solchen Aktionen erhebt sich großes Geschrei, weil viele Mitbürger der Ansicht sind dass man Bäume am besten wachsen lässt wie sie wollen, und dass es davon sowieso viel zu wenige gäbe. Und überhaupt versteht plötzlich jeder etwas von Naturschutz und Klimawandel usw. und also ist es ein schönes Aufregerthema für die Medien wenn es sonst nichts zu melden gibt.

Aber was ist eigentlich naturschutzfachlich davon zu halten?

Fakt ist zu einen, dass die Bahn- und Straßentrassen zwischen Düsseldorf und Mettmann bzw. Wuppertal in den zurückliegenden Jahrzehnten DIE großen Einwanderungsautobahnen für eine ganze Anzahl wärmeliebender Tierarten dargestellt haben. Nur ein Beispiel: Für die große Population der FFH-Art Zauneidechse, die sich im Neandertal im Bereich des Laubacher Steinbruches oder auf der Gleisbrache in Wuppertal-Vohwinkel und weiter entlang der Nordbahntrasse entwickelt hat, sind die sonnenbeschienenen trocken-warmen Hänge und Gleisbetten entlang der Bahntrassen unverzichtbar.

Für diese Art sind in den letzten Jahren auch schon zahlreiche Maßnahmen zur Biotopentwicklung gelaufen, die dem immergleichen Muster folgen: Verbuschte und verwaldete südexponierte Hänge freisägen, Felsen freistellen, sonnige Rohboden- und Pionierstandorte schaffen, und das möglichst großflächig und zusammenhängend.

Das ist im Übrigen genau das gleiche was die AGNU seit Jahr und Tag in den von uns betreuten Steinbrüchen Grube 7 und Grube 10 veranstaltet. Und das mit großem Erfolg und unter dem Beifall der Naturschutz-Praktiker, Botaniker und Zoologen landauf und landab. Als Beleg dafür können die zahlreichen Exkursionen gelten, die von den Naturwissenschaftlichen Vereinen, der AGNU selbst, aber auch der Kreisverwaltung in die von uns gepflegten Standort durchgeführt wurden. Uhu, Kaisermantel und Bienenragwurz locken Naturbegeisterte und Wanderer aus der Region in „unsere“ Gebiete, mittlerweile führen unter anderem der Neanderlandsteig und Bergischer Weg durch die von AGNU-Freiwilligen offen gehaltene Landschaft.

À propos Landschaft: Unbestritten ist dass in unserer Region der Wald nach wie vor auf dem Vormarsch ist, seit dem Beginn der menschlichen Besiedelung in der Region war hier noch nie so viel Wald wie aktuell, und der vorhandene Förster-Wald wird immer dichter und immer dunkler. Im Regionalforstbezirk Gummersbach, zu dem auch das gesamte Neandertal gehört, beträgt der durchschnittliche Holzzuwachs ca. 350.000 Kubikmeter/Jahr, der Holzeinschlag jedoch nur ca. 200.000 Kubikmeter/Jahr. Und das betrifft nur die „offiziellen“ Wälder, Straßenböschungen und brachgefallene und zugewachsene Privatgrundstücke gehören da noch nicht dazu. Was „Die Natur“ angeht, geht es der Waldfauna und Waldflora so gut wie lange nicht, ganz im Gegensatz zur Offenland-Lebensgemeinschaft. Und Fakt ist auch, dass im ganzen Land praktisch jeder anständige Naturschutz-Ortsverband einen großen Teil seiner Freiwilligenarbeit einsetzt, um bei Kopfweidenschnitt, Trockenrasenmahd, Entbuschungen etc. den Wald zu bekämpfen.

Halten wir also fest: Nicht aller Wald ist „gut für die Natur“, die Devise „Hauptsache Grün“ ist falsch, und man muss vor jeder Maßnahme genau hinschauen.

À propos hinschauen: Natürlich gibt es beispielsweise im Neandertal eine Schutzgebietsverordnung, an die sich alle halten müssen: Das Tal ist in weiten Teilen FFH-Gebiet und hat damit einen sehr hohen Schutzstatus. Und natürlich muss vor Beginn aller Arbeiten sichergestellt sein, dass nicht mutwillig Nistbäume von Greifvögeln oder Höhlenbäume umgesägt werden, und wo immer das möglich ist, sollten diese dann erhalten bleiben und bei guter Praxis auch Horstschutzzonen nach den Empfehlungen zum Schutz der heimischen Greifvögel eingerichtet werden. Aber ein Pionierwald auf der Abraumhalde eines Steinbruches ist nicht automatisch ein hochwertiger Lebensraum. Und die meisten Greifvogelarten und Spechte haben Wechselhorste und -Höhlen, in die sie ausweichen können. Und man kann es drehen und wenden wie man will, niemand wird das Risiko auf sich nehmen, dass Menschen durch einen umfallenden Baum zu Schaden kommen. Und der Ärger, der durch herabgerissene Oberleitungen und liegengebliebene Züge entsteht, ist auch nicht gerade klein.

Die gerodeten Hänge begrünen sich nach einer Saison durch Stockausschlag sehr rasch wieder neu, und für ein paar Jahre kann die Rodungsfläche sogar noch ähnliche Biotop-Qualität erreichen wie zu Zeiten der Niederwald- und Mittelwald-Wirtschaft, als im Niederbergischen und anderswo regelmäßig auf den Stock gesetzten Wälder noch großflächig vorhanden waren (und die Artenvielfalt deutlich höher war als heute). Wer heute Landschaftsbilder aus diesen „Alten Zeiten“ sehen will, sollte einmal einen Blick in das neu aufgelegte Buch der Erkrather Historikerin Hannah Eggerath „Im Gesteins“ werfen. Offene Landschaften, wenig lichter, stark ausgedünnter Wald, die Bilder erinnern auffallend an Karstlandschaften im Mittelmeerraum. Zu kaufen ist das Buch z.B. im Neanderthal-Museum oder beim Bergischen Geschichtsverein, zum Preis von € 19,80.

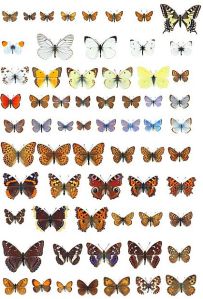

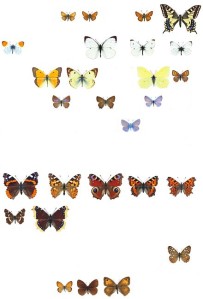

Und was „die Natur“ in vergangen Zeiten angeht, so herrschten in Neandertal in dieser (waldarmen) Zeit geradezu paradiesische Verhältnisse. Wer es nicht glaubt kann mal einen Blick in „Die Entwicklung der Schmetterlingsfauna in Düsseldorf seit 1900“ werfen. Die Bilder hier spiegeln nur einen Teil des Desasters wieder, das die wärmeliebende Tierwelt in den vergangenen Jahrzehnten erlebt hat, aber das vordringen des Waldes hat einen guten Anteil daran.

Überhaupt, von wegen Klimawandel! Das Kleinklima der für die Artenvielfalt so wichtigen Mikrohabitate wird in praktisch allen Lebensräumen der Region seit vielen Jahren immer KÜHLER, zugewachsene Bachtäler, verbuschte Steinbrüche, dauerbegrünte Äcker und nicht zuletzt die Nützungsänderungen in den Gärten tragen dazu einen Teil bei. Der hohe Stickstoffgehalt in den Säumen und Hecken mit der darauf folgenden erst hochwuchernden und dann als Bodenfilz liegenden Vegetation tun ein übriges. Und wer mir nicht glaubt daß das mit dem Mikro- Klimawandel in unserer Region stimmt, dem leihe ich gerne mein gedrucktes Exemplar der Roten Liste Nordrhein-Westfalens, dort ist das alles für viele Tier- und Pflanzengruppen nachzulesen. Der- oder Diejenige sollte allerdings beim abholen des Buches eine stabile Tasche mitbringen, alleine der Zoologie-Band ist eine zwei Kilogramm schwere, unhandliche Schwarte.

Und à propos Landschaftsbild: Natürlich sehen die frisch gerodeten Hänge. zum Beispiel an der A3-Abfahrt Mettmann, an der Bahntrassen in Erkrath-Hochdahl oder an der L 404 zwischen Hilden und dem Unterbacher See auf den ersten Blick ziemlich schaurig aus. Aber wer mal an diesen Stellen den Blick hebt, kann nicht ernsthaft behaupten, dass da irgendwo „Landschaft“ sein soll, zwischen Autobahnen, Lärmschutzwänden, Gewerbegebieten und dem Siedlungsbrei.

Das Straßenbegleitgrün ist und bleibt Kulisse und Deckmäntelchen für die fortschreitende Zersiedelung.

Was wir schon länger wussten! Das Niederbergische ist kein Paradies, und das haben wir jetzt sogar schwarz auf weiß: Das Bundesamt für Naturschutz hat ein Kartenwerk im Netz, unter http://www.bfn.de/geoinfo/landschaften/ kann man sich die Großlandschaften anschauen: Fast das komplette Niederbergische bekommt schon bei der Definition der Landschaftstypen eine glatte SECHS: „Verdichtungsraum“. Zur auf den ersten Blick etwas merkwürdig abgegrenzten „Landschaft“ „Düsseldorf-Wuppertal-Remscheid-Hagen-Iserlohn“ (204) hat mir ein freundlicher Herr aus dem BFN geschrieben:

[„…Bei der Abgrenzung der Landschaften in Deutschland wurden in einem ersten Schritt die „Städtischen Verdichtungsräume“ abgegrenzt. Bei diesen „Landschaften“ sind die Urbanisierungen nach unserer Auffassung soweit fortgeschritten, dass sie alle anderen naturräumlich bedingten Faktoren sehr deutlich überdecken. Dies gilt auch weitgehend für den von Ihnen kommentierten städtischen Verdichtungsraum „Düsseldorf-Wuppertal-Remscheid-Hagen-Iserlohn“. Dieser wurde deshalb ohne Berücksichtigung der ehemals bestimmenden naturräumlichen Gegebenheiten lediglich aufgrund der Ausdehnung der städtischen Verdichtung abgegrenzt.“]

Bedeutet: In dieser Landschaft ist eigentlich Hopfen und Malz verloren, die Siedlungsdichte ist der bestimmende Faktor. Aufregungen über Rodungsaktionen an Straßenrändern sind deshalb meines Erachtens weitgehend überflüssig und lenken vom wesentlichen ab: Die Biotopqualität der Lebensräume und ihre Ausdehnung hat durch Überbauung, Zerschneidung, Überdüngung, intensive Landwirtschaft, Lichtverschutzung, Lärm und Besucherdruck und nicht zuletzt Aufforstung stark abgenommen. An dieser Stelle brandaktuell – gerade hat der Netzbetreiber Tennet die geplante Trasse für die neue Nord-Süd-Stromautobahn in den Nachrichtenticker gegeben – noch einmal der Hinweis auf die regelmäßig auf den Stock gesetzten Trassen unter Stromleitungen. Auch dort wird regelmäßig geholzt, und große Stromtrassen wie diejenige im Marscheider Wald im Osten Wuppertals oder durch den Hasseler Forst im Süden Düsseldorfs gehören zu den ökologischen Sahnestücken der Region.

Richtig gemacht, ist die regelmäßige Durchforstung der Straßenböschungen in meinen Augen aus ökologischen Gründen eher positiv zu sehen. Einen ganz ordentlichen Ansatz bietet die neueste Landtagsvorlage, die aktuell (Dezember 2013) zwischen Umwelt- und Verkehrsministerium ausgeheckt worden ist.

Darin finden sich uralte Forderungen des Biotopschutzes wieder, z.B. Ältere Bestände mit entsprechend hohem Baumanteil sind in Abschnitten (max. 50 m) flächig auf den Stock zu setzen. Die verbliebenen Bereiche sind erst dann in gleicher Weise zu verjüngen, wenn die bearbeiteten Abschnitte wieder eine ausreichende Kulisse bilden.

Die komplette Vorlage habe ich mal aus dem Netz gezogen und ihr könnt die Hinweise für die Gehölzpflege an Bundesfern- und Landesstraßen in Nordrhein-Westfalen (2013) downloaden unter http://agnuhaan.files.wordpress.com/2014/02/mmv16-1520.pdf. Achtung, 3 Megabyte, da sind richtige Stempel drauf! 🙂

Kurzlink für diesen Artikel: http://wp.me/p1hIZD-Ew